■Background

1937年6月19日 博多出身の両親が愛知県名古屋市へ赴任中に誕生。

4人目でようやく恵まれた長男だったため、嬉しさに舞い上がった父親が、

出生届の記載を誤り、戸籍上の生年月日は6月29日となっている。

3歳のとき、父親の亜炭鉱山経営着任に伴い、岩手県一関市へ移住。

小学生時代は、鉱山経営が順調で、裕福に暮らした。

恥ずかしがりやで内気。

職人さんの働く店先で、半日も眺めていられる少年だった。

大きな洪水を二度経験する。

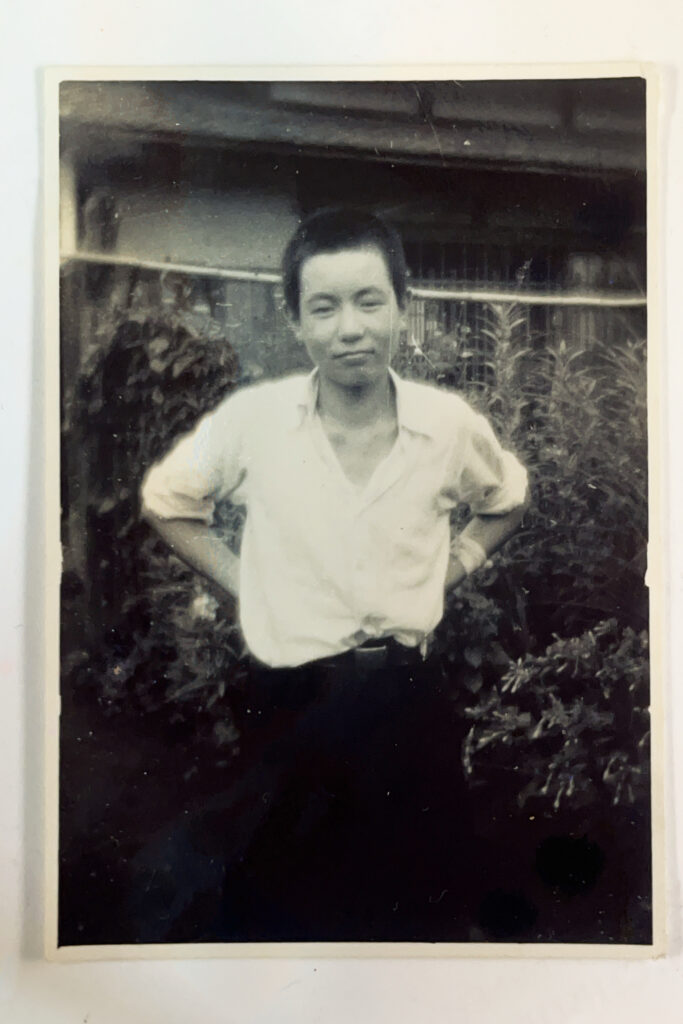

中学生になり、同じ小路に住むやんちゃな仲間たちと過ごすうち、徐々に逞しくなった。

このころ、市内の本屋さんの恐いおばさんに「字だけの本」を勧められ、読書好きに。

一関第一高等学校へ進学すると、柔道に打ち込むようになった。

高校在学中に父親の炭鉱が落盤事故と亜炭需要の減少による経営難で閉山となる。

獣医大学に合格し、上京するが、学費と生活費の捻出が難しいと悟り、半年ほどで退学。

帰郷後しばらくは、父親が雇われていた温泉宿に寄宿し、

目の前の厳美渓で座り心地の良い岩を見つけては、本を読んで過ごした。

父親が臨時の支配人を辞めた後は、家族で農家の離れを借り、

保健所のアルバイトなどをしながら、悶々として暮らす。

20歳を過ぎたころ、父母と共に再び郷里を離れ、長姉を頼って上京。

しばらくは、ドライブ・イット工事の仕事で糊口をしのぐ。

翌年、友人たちの勧めもあり、思い立って立教大学社会学部へ入学。

友人と共同生活をしながらの苦学生で、懸賞金を得るために、たびたび、短い小説やラジオドラマの脚本を書いていた。

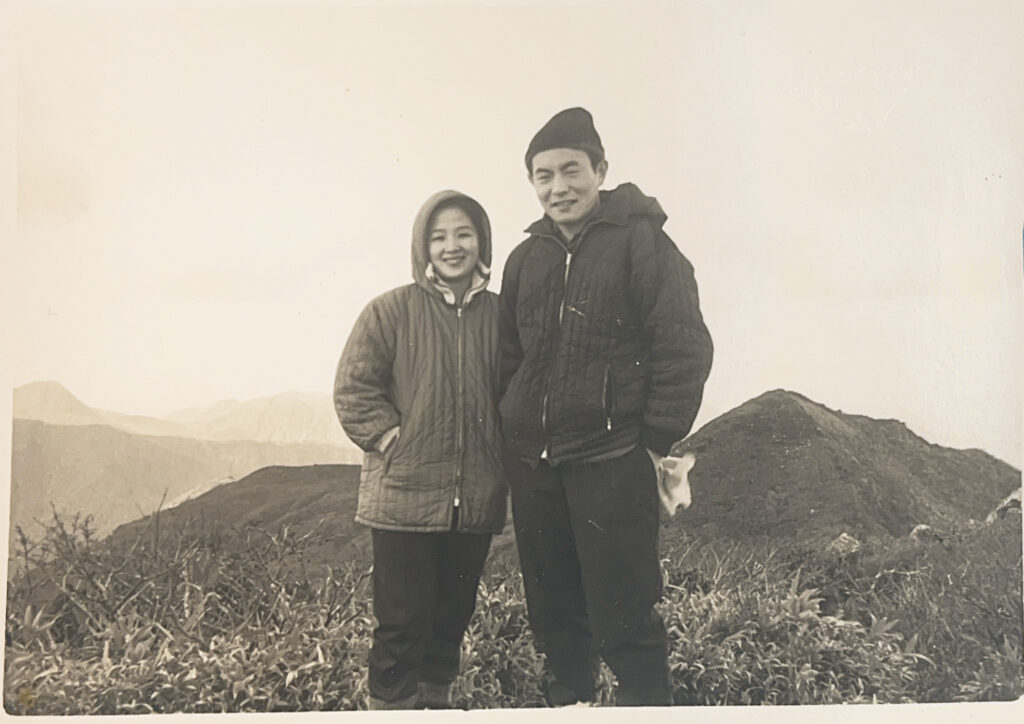

1964年3月、大学卒業と同時に、結婚。

相手は、平泉 中尊寺住職 佐々木実高の長女 栄子で、一関の文化サークルで知り合い、文通などで親しくなっていた。

卒業後は、婦人雑誌系の出版社へ就職。

週刊誌、文芸図書、児童図書、実用書などの部署で編集者として勤める。

1968年秋、次女の出産のため、妻子が里帰りしている間に処女小説「雪洞にて」を執筆。

これが、1969年第28回文學界新人賞を受賞。

翌年、受賞後一作目となる「蟹の町」を会社近くのビジネスホテルに三泊して書き上げ、第63回芥川賞候補となるが落選。

深々と落ち込み、小説家となることを諦め、しばらく勤め人を続けることになる。

■Writer activity

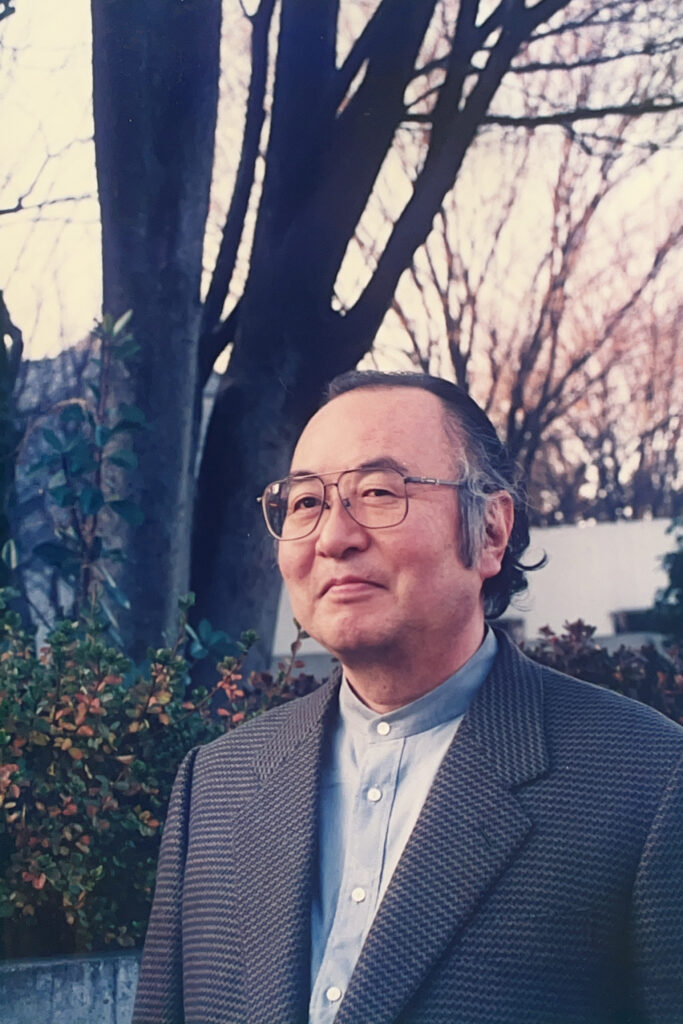

1976年、独立して編集・出版事務所エディターズユニオンを興す。

1982年、日本ダイナースクラブ発行の雑誌「シグネチャー」で再び書く機会を得、身近な市井の人びとを、優しい視線で描く短編連載を開始。

1985年に『人びとの忘れもの』として出版される。

一方、奥州名刹の波乱に富んだ戦時史を取材し、長編『金色の棺』を書き下ろし、1985年にちくま書房から刊行されると、ようやく小説家としての道を歩み始める。

1987年に雑誌「PHP」でも「人びとの情景」の連載が開始され、徐々に「ハートウォーミング」と呼ばれる独自スタイルとして、シリーズ化していった。

1988年、毎日新聞の日曜版「ぶらんち」で身近な街の眺めを描く短篇連載を開始。

徐々に「小説新潮」「小説宝石」「問題小説」「小説すばる」「小説現代」「波」「ちくま」「文藝春秋」等の小説雑誌への短篇や連作小説の原稿依頼が増えていく。

1990-1994年の間、島根県簸川郡斐伊川の土手のそばに、斐川町教育委員会より、<暁の家>という仕事場を提供される。

約1ヵ月ごとに新座市の自宅と行き来し、日本神話と深くつながる山陰の暮らしで、大いに創作意欲を得た。

1992年、6冊目の人びとシリーズ『人びとの光景』(新潮社)が、第107回直木賞候補に選出される。

同年下期、『風の渡る町』(徳間書店)も第108回直木賞候補に、

1993年、『鮭を見に』(文藝春秋)が第110回直木賞候補に、

1995年、『百面相』(講談社)が第113回直木賞候補となるが、結局受賞はならず。

このころ、著作物がテレビドラマの原作、原案として利用された。

TBS「娘屋の話」、フジ「虹が出た」は連作として、関西テレビでは、「内海隆一郎 心の旅シリーズ」として放映された。詳細は、「内海隆一郎の仕事*その4」で紹介されている。

多くのラジオ局の朗読番組でも取り上げられたが、ことにIBC岩手放送[ラジオ文庫]では長年にわたり、短編のみならず、中編、長編小説まで朗読された。

朝日新聞、毎日新聞、赤旗それぞれの日曜版に短篇連載。

1995年「翼ある船は」と1996年「家族ホテル」を共同通信を通して地方紙で連載。

2005年、68歳の時、脳血栓を発症。バイパス手術を受け、執筆時間を抑えるようになる。

2008年、「婦人之友」の長編連載の終了と同時に末期の胆管癌が診断されるが、一命をとりとめる。

再発による中途での終了を避けるため、長期連載の依頼は受けないこととする。

2015年、白血病で逝去するまでは、主に「Japanist」等で短篇小説やエッセイなどを書く。

生前に出版された単行本は59冊。他に、多数のアンソロジーに加えていただく。

没後も、人びとの心の機微を穏やかに表現した内容、編集者時代に培った読みやすく、丁寧な表現、正確な文章から、国語や道徳の教科書、学習教材、入試問題、読書感想文課題、外国人用日本語テキスト、朗読会などへの起用多数。A・STEPアナウンスフォーラム『朗読・内海隆一郎の世界』では、300作品以上がアップされている。

■Character

・読書

純文学、大衆文学、随筆、国内外を問わず、目についたものを読み漁る。

好きな作家:庄野潤三、井伏鱒二、池波正太郎、リゴーニ・ステルン、アリステア・マクラウド

・映画

自宅寝室を暗くして、DVDやWOWWOWでの映画鑑賞が、休日や寝る前の楽しみ。

気に入った映画は、家族や友人にお勧めする。

・ワープロとパソコン

最初の書き下ろし後、手書きよりも推敲に向くと、1985年、富士通のワードプロセッサを導入。相棒と呼ぶ。

1999年、文字の大きさの調整が可能なことから、パソコンへ切り替え。

ワープロで慣れた「親指シフトキーボード」を特注。

日経PCを愛読し、インターネットやメールも楽しみ、WEBページ作成や、

メモリの増設なども自身で行っていた。

・料理

家庭実用書の編集者だったころ、料理研究家との打ち合わせや撮影などで興味を持ち、食べることはもちろん、作ることも好き。

多くの創作料理も生み出す。

得意料理:パエリャ(スペインから持ち帰った鍋を使用)・オックステールシチュー・香茸ごはん

・お酒

若い頃は酒豪。

酔うと人見知りが消え、饒舌になる。

ビール、日本酒、焼酎、ウィスキーなど、なんでも好んだが、晩年は、健康によいと、毎晩赤ワインを嗜んだ。

医師に「一日に一杯まで」と節酒を言い渡されてからは、大きいグラスを愛用。

・交友関係

子供時代を過ごした岩手県一関市在住又は出身の友人知人、大学時代からと、出版社時代からの親友、地元の清瀬駅南口商店街の居酒屋店主夫妻や常連客らと深く親交する。

担当編集者との交流も楽しんだが、多くの作家の集まるパーティーなどへはめったに参加せず、他の作家との交友関係は広くなかった。

旅行や取材で知り合った方、一時期講師を務めていた小説作法クラスの生徒の皆様との、手紙やメールのやり取りも楽しみのひとつだった。

・家族

愛妻家。娘2人と孫5人に「リーリ」との愛称で呼ばれ、毎年家族旅行を楽しんだ。

3人の姉との関係は希薄だったが、妻の弟たちとは実の兄弟のように付き合う。

・郷里愛

幼少期から青年期を過ごした岩手県一関市を愛し、たびたび帰郷しては、釣山公園や磐井川付近などを散策、また、多くの作品の舞台としていた。

一関にゆかりがある文学者12人の著作や直筆原稿などを展示する市民立の文学館「文学の蔵」は、一関市の世嬉の一酒造株式会社の土蔵の中にあり、12人の1人としてコーナーを設けていただいている。

・カメラ

見たものをかなり細部まで観察、記憶することを得意としていたが、1999年に黄斑部網膜変性症を発症してからは、カメラに頼るようになり、後に唯一最大の趣味となる。撮るのは好きだが、撮られるのは嫌い。

・ヴィチェンツァ

イタリア共和国ヴェネト州にある都市で、ルネサンス期の建築家パッラーディオが手がけた美しい街並みで知られる。

2005-2007年、妻とアパートを借り、毎年1ヵ月の滞在をするほど思い入れがあった。

ここを舞台としたのが、最後の連載「白い橋」。

・散歩

日課としていた。

林や街路樹に季節の移り変わりを感じたり、風景や空を撮影しながら4キロほど歩く。

・実は健康オタク

マメに血圧や血糖値を測定。食事や運動量を記録。

身体に良いと勧められると、不味いものでも我慢して摂り続ける。

烏骨鶏の酢卵…、タマネギの皮を煮出した汁…、センブリ茶…

・思想

戦争反対。脱原発。自然(主に樹木)崇拝。